Dopo la storia del generale Enrico Secchi, il suo ottimo ed omonimo nipote ci dona un altro prezioso contributo: stavolta, il protagonista sarà Bassano Secchi, figlio del generale Enrico, ed a sua volta destinato a una brillante quanto movimentata carriera militare nelle file del Regio Esercito prima, e dell'Esercito Italiano poi. Tale pubblicazione lo intende, peraltro, ricordare proprio nel centenario dalla sua nascita.

***

Bassano

Secchi nacque il 24 agosto 1921 a Como, dove il padre Enrico comandava la locale Compagnia esterna dei Carabinieri Reali.

Note storiche circa la famiglia Secchi

La famiglia Secchi, però, è originaria di Lodi e le prime

notizie su di essa, tratte dall’Archivio Storico della Biblioteca Comunale

della città, risalgono al XV secolo e si sintetizzano nelle seguenti:

“Famiglia antica

di Lodi di Partito Guelfo. Si trova in parentela con varie Nobili Famiglie di

Lombardia ed un ramo passò ad abitare anche a Milano.

Angela nel 1655 lasciò

eredi le Orfane di Lodi d’ogni suo avere e una messa quotidiana in S. Francesco alla

Cappella di Famiglia della B. V. di Caravaggio.

Ca’ de’ Secchi

cascinale di loro fondazione sotto Senna.

Bertolino Canonico della

Cattedrale di Lodi andò a Roma nel 1457 per incarico dei Deputati dell’Ospitale

Maggiore che stavano costruendo onde ottenere conferma di privilegi e decreti

d’annessione degli altri Ospitali dal Papa.”

Alla fine del secolo XVIII, la Famiglia Secchi possedeva un

consistente patrimonio immobiliare, ma i tre fratelli Secchi (Bassano, Angelo e

Giacinto), entusiasti seguaci dei nuovi ordinamenti liberali, dovettero temere,

per tale motivo, per la loro libertà ed incolumità personale. I due fratelli

minori - Angelo e Giacinto -, quindi, decisero di abbandonare la loro bella

Lombardia e di andare in Paesi più liberi e democratici. Pertanto, svenduto il

loro patrimonio immobiliare in tutta fretta e diviso il ricavato in parti

uguali, i due fratelli minori abbracciarono Bassano, dicendo che sarebbero

emigrati in America, ma, poi, di loro non si ebbe più alcuna notizia.

Bassano

(1790-1860), che non aveva voluto ad alcun costo lasciare la sua città e

con una buona cultura umanistica e matematica, nonostante le difficoltà dovute

alla restaurazione asburgica, riuscì a trovare il posto di Segretario ed

Economo, presso il “Collegio delle Dame Inglesi”, fondato da una nobile dama

venuta dall’Inghilterra, di nome, Lady Mary Hadfield Cosway. Bassano fece subito

colpo sulla segretaria e dama di compagnia di Lady Cosway, Anna Elmi, appartenente ad una distinta famiglia di Foligno, per cui

si sposarono ed ebbero nel 1827 un unico figlio di nome Francesco.

Francesco (1827-1874)

studiò nel Collegio stesso delle Dame Inglesi, e incline alle arti e specialmente

alla musica, fu fatto anche studiare presso valenti maestri dell’epoca. A venti

anni, nel 1847, sposò Virginia Cavenaghi,

appartenente ad una ricca famiglia di Crema, proprietaria soprattutto

di immobili. Pochi mesi dopo il matrimonio, nel marzo 1848, Francesco, allevato

dal padre nelle idee liberali, partì con altri patrioti per Milano, ove

partecipò alla rivolta contro l’oppressore asburgico, combattendo durante le

“cinque giornate” contro le truppe austriache del Maresciallo Radetzky e

rientrando a Lodi solo dopo il pieno successo dell’insurrezione. Per questa sua

partecipazione attiva alla prima guerra del Risorgimento, dopo il 1849, quando

il governo austriaco ritornò in Lombardia, Francesco dovette subire ritorsioni

da parte della polizia imperiale, ma ebbe la grande soddisfazione, nel 1859, di

vedere la sua terra finalmente libera e riunita in un’unica Nazione, la tanto sospirata

Italia. Francesco, a parte questi problemi di carattere politico, divenne un

imprenditore, fra l’altro, nell’industria del teatro lirico, nel cui settore si

distinse, ottenendo peraltro più soddisfazioni morali che materiali.

Ebbero cinque figli, ma un solo maschio Bassano (1860-1911),

che, rimasto orfano del padre a soli tredici anni, si affiancò subito alla

madre nella guida della famiglia, dove vi erano quattro sorelle da seguire e accollandosi,

ancora da ragazzo, responsabilità da uomo. Conseguito il diploma di Istituto

Tecnico, vinse per concorso un posto di funzionario nell’Amministrazione

Comunale di Lodi, divenendo col tempo Capo Ufficio del suo settore. Bassano si

sposò felicemente nel 1884 con Zaira Wilmant,

proveniente da una ricca famiglia lodigiana di editori e patrioti. Tra i numerosi fratelli di Zaira vi erano Tieste Wilmant e, soprattutto, Vero Wilmant, destinato a una brillante carriera nel Regio Esercito.

Bassano Secchi e Zaira Wilmant ebbero due figli, Francesco,

laureato in giurisprudenza, Segretario Generale degli Istituti di Beneficenza del

circondario di Lodi e tenente di complemento d’artiglieria durante la prima

guerra mondiale ed Enrico

(1887-1963), che intraprese la carriera militare e partecipò alla

guerra di Libia, alla prima e alla seconda guerra mondiale, divenendo generale

di brigata dei Reali Carabinieri. Enrico, sposatosi con Francesca Moriondo,

proveniente da una distinta famiglia di Asti, ebbe due figli di cui una

femmina, Domitilla, e un maschio, Bassano, appunto.

Giovinezza e inizio della carriera militare

Bassano, che a

causa dei numerosi trasferimenti del padre aveva avuto un trascorso

scolastico un po’ travagliato, cambiando continuamente scuola tra Lucca, Lodi,

Grosseto, Bologna, L’Aquila e Bari, nel 1935 giunse a Milano,

dove venne iscritto al Regio Ginnasio “Giuseppe Parini”, ove frequentò,

finalmente senza interruzioni, la Va Ginnasio e le tre classi liceali,

dopodiché si iscrisse alla Regia Università degli Studi di Milano (allora

dislocata in Via Torino) nella Facoltà di Giurisprudenza.

Il desiderio del padre era che esercitasse la libera

professione, ma gli avvenimenti, che sconvolsero, non solo l’Italia, ma tutto

il mondo, diedero a tali proponimenti una svolta completamente diversa.

Nell’agosto 1939, infatti, scoppiò la Seconda guerra mondiale e, nel giugno

1940, anche l’Italia entrò nel conflitto. Bassano stava frequentando

il II° anno di Università, quando il 1° marzo 1941 venne chiamato alle armi e

destinato al 62° Rgt. Ftr. Mot. della D. “Trento” a Trento. La sua chiamata era

seguita alla decisione del Governo di fare partecipare al conflitto subito gli

Universitari della classe allora più giovane e, cioè, proprio il 1921. Tutti

questi ragazzi dovevano diventare Ufficiali, ma il Corso Allievi, proprio per

loro, venne modificato per poterli meglio preparare per i futuri compiti in

guerra; il Corso venne portato da 6 mesi a 12 mesi, diviso in due fasi, la

prima presso Reparti operativi e la seconda presso le Scuole di Specializzazione.

Verso la fine di marzo, venne formato un Battaglione

Allievi che fu inviato a Vipiteno e inquadrato in un'unità della Guardia alla Frontiera (G.a.F., particolari truppe, con caratteristiche alpine, costituite allora

per la difesa delle frontiere, specialmente sulle Alpi). Lo scopo di questo

trasferimento era quello di formare il fisico degli Allievi alle fatiche della

vita militare; perciò, oltre agli studi specifici, non mancarono: giornaliere

esercitazioni di addestramento al combattimento con spostamenti, naturalmente

sempre a piedi, in tutte le zone montuose circostanti; ginnastica atletica;

continue esercitazioni di tiro con tutte le armi di reparto e individuali

(mitragliatrici “Breda” e mortai da 45 e da 80 compresi) e, “dulcis in fundo”,

ogni venerdì una marcia con partenza all’alba e rientro all’imbrunire, con

zaino al completo e armamento. Alla fine di maggio, il Reparto si spostò a

Bressanone (tappa a piedi, con tutto il bagaglio personale e tutto l’armamento

sulle spalle), da dove cominciò il Campo mobile. La 2a Compagnia, alla quale apparteneva Bassano, fece soste di

tre o quattro giorni ciascuna, a Rio di Pusteria, a Spinga e nella stessa

Bressanone (naturalmente trasferimenti sempre a piedi). Il 15 giugno, conferito

a tutti gli Allievi idonei fisicamente e previo esame sulle materie studiate

(purtroppo, vi furono delle bocciature, accolte con molta delusione da parte

degli interessati) il grado di Sergente Allievo Ufficiale, il Battaglione

rientrò a Trento. Ai primi del mese di luglio, Bassano, a seguito di

concorso per titoli, venne trasferito nel Corpo Automobilistico ed avviato ad

un Corso di addestramento preparatorio per la specialità presso il 4°

Autocentro di Verona, dove cominciò a conoscere meccanicamente e ad apprendere

praticamente la guida di tutti gli automezzi allora in dotazione all’Esercito.

Il Corpo Automobilistico era stato costituito solo nel

1936, per gestire tutti i trasporti e, nel campo della motorizzazione, le

riparazioni e i rifornimenti a favore di tutte le Unità dell’Esercito.

|

| Bassano Secchi allievo ufficiale a Torino nel '41-'42. |

Il 1° settembre, Bassano fu assegnato alla Scuola Allievi Ufficiali del Corpo di

Torino, sita in Via Brione (poi sede della Ia O.R.E.), e dopo sei

mesi di Corso, superati gli esami finali, fu nominato S.Tenente con anzianità

16 marzo 1942. Sotto la stessa data si presentava al 10° Centro Automobilistico

di Napoli, dove prestò servizio per circa cinque mesi come Comandante di

autosezione. Nel frattempo, dopo aver presentato ufficialmente domanda per

essere inviato al Fronte, incominciò a premere insistentemente sul padre perché

lo aiutasse a essere destinato in Russia, dove altri suoi colleghi ed amici

erano già stati avviati.

Benché naturalmente riluttante, il padre, sempre

pressato da Bassano, si

recò a Roma, al Ministero della Guerra, dal Direttore Generale degli Ufficiali,

Generale Cappa, suo compagno di Accademia, che, con stupore e, nel contempo,

con ammirazione per quella inconsueta richiesta, provvide a tale assegnazione.

Così, il 22 agosto 1942, giunse il relativo dispaccio che destinava il S.Ten. Secchi al X°

Autoraggruppamento di Manovra (Col. Montrucchio) - 60° Autogruppo (Magg. Mazzei

e, poi, Ten. Col. Commento) - 253° Autoreparto Pesante (Capitano Falanga), operante

alle dirette dipendenze dell’8a Armata schierata sul Fronte Russo.

Partito da Napoli e dopo alcune soste presso i Distaccamenti di Brescia e di

Piacenza del 3° Rgt. Autieri di Milano (i Centri Autieri avevano assunto la denominazione

di Reggimenti, in quanto il Corpo Automobilistico sarebbe dovuto diventare

Arma), ai primi di settembre, Bassano

raggiunse il Comando sosta di Bologna, da dove, dopo una settimana, fu inviato

a Verona; da questa città, verso la metà di settembre, partì con la tradotta

militare per il Fronte Russo. Il viaggio iniziò sotto un diluvio, per cui, dopo

una sosta a Trento, il treno dovette fermarsi a Bronzolo, a causa di una frana

che aveva bloccato la linea ferroviaria. Dopo due giorni, riprese il viaggio,

che seguì il seguente itinerario: Bolzano - Brennero - Innsbruck - Rosenheim -

Salisburgo - Linz - Vienna - Bratislava - Leopoli - Kiev - Karkov - Millerovo.

La campagna di Russia

In quest’ultima località ebbe termine il tragitto

ferroviario e tutti i militari trasportati furono smistati ai vari Reparti di

appartenenza. Bassano,

quindi, proseguì per Voloscilovgrad, dove si presentò al Comando del X° Autoraggruppamento.

Dopo una breve sosta, raggiunse - al comando di una autocolonna diretta a nord,

lungo l’itinerario: Certkovo - Kantemirovka - Rossohs, (lasciando pertanto

l’Ucraina ed entrando proprio nel territorio russo) - il 253° Autoreparto,

dislocato nel paese di Stojanovo-Blinskj, presso il capoluogo di Ostrogoshsk, a

sud di Voronesh. La nuova sede si trovava a circa 80 Km a nord di Rossohs - dove

era schierato il Corpo d’Armata Alpino (DD. Tridentina, Cuneense, Julia), ala

sinistra dell’8a Armata Italiana - e a ridosso delle linee tenute

dalle Unità Ungheresi e da Unità Tedesche. In questa sede, il 253° Autoreparto

rimase fino all’alba del 16 gennaio 1943, giorno di inizio della ritirata.

Durante questo periodo, il Reparto lavorò duramente con autocolonne continue in

zone particolarmente sottoposte a bombardamenti aerei, ad infiltrazioni di

elementi dell’Esercito Sovietico e a improvvisi attacchi di partigiani, in

quanto le linee nemiche distavano soltanto qualche chilometro.

|

| Cimitero di guerra italiano in Russia nel '42-'43. |

Verso la fine di novembre del 1942, Bassano contrasse una

dolorosa tendosinovite ad entrambi i talloni di Achille, che, risoltasi

positivamente in breve tempo per quanto riguarda il piede sinistro, nel piede

destro, malamente curato all’inizio, si trasformò in un principio di necrosi

all’altezza del tallone stesso. Bassano,

peraltro, non volle, come consigliato dai medici, essere ricoverato in un Ospedale

Militare, poiché ciò avrebbe voluto dire lasciare il suo Reparto per chissà

quanto tempo. Per fortuna trovò presso una vicina Unità un ottimo medico

militare, valido chirurgo da civile, che sottopose la parte infetta della gamba

ad un intervento, asportando, solo mediante un bisturi ed una speciale forbice

(l’attrezzatura sanitaria in loco era molto precaria) e senza alcuna anestesia

locale, la carne già incancrenita e portando allo scoperto la carne ancora

viva. Ogni giorno, poi, si doveva provvedere a eliminare la parte che,

ricrescendo, continuava ad infettarsi; in un primo tempo, sempre tagliando e,

successivamente, quando l’azione cancrenosa incominciò ad attenuarsi, bruciando

col nitrato d’argento. Comunque, Bassano, sia

pur zoppicando, continuò, sempre contro il parere dei sanitari che temevano serie

complicazioni e che pertanto insistevano per ricoverarlo in un ospedale, ad

espletare i suoi compiti e, grazie alla grande medicina dei vent’anni, riuscì a

guarire contro ogni pronostico!

Intanto, i giorni scorrevano e, nel dicembre 1942,

incominciarono a pervenire notizie sull’avvenuto massiccio attacco delle Armate

Sovietiche contro l’ala destra e il centro dell’8a Armata, che iniziavano

a cedere.

|

| Prigionieri russi scortati da truppe tedesche nel '42-'43. |

La sera del 31 dicembre 1942, il Comandante dell’Autoraggruppamento

(Col. Montrucchio) venne a cena presso la mensa Ufficiali

del 253° e, al termine del pasto, nel brindare e fare gli auguri a tutto

l’Autoreparto, al suo Comandante e agli Ufficiali, comunicò che, in caso di

arretramento delle linee anche nella zona, al 253° sarebbe stato assegnato il

compito di retroguardia, concludendo con una frase che si può così

sintetizzare: “Al migliore Reparto

l’onore dell’incarico più pericoloso”. Il 253°, infatti, grazie alle

particolari qualità militari, morali e di carattere del suo Comandante, - che

era riuscito a forgiare a sua somiglianza Ufficiali, Sottufficiali e Autieri -

era considerato il Reparto di punta del X°. Comunque, l’incarico di

retroguardia, dati i precedenti in materia, era da considerarsi, più che

pericoloso, da disperati, ma tutti gli Ufficiali se ne sentirono orgogliosi.

Dopo il 10 gennaio, la temperatura calò bruscamente, raggiungendo i 30/40 gradi

sottozero e l’offensiva sovietica si scatenò contro le antistanti linee

tedesche e ungheresi. Il 253° venne subito impiegato in appoggio alle Unità

corazzate germaniche e il 13 gennaio due autocolonne cariche di carburante per

la 227a Divisione corazzata tedesca, di cui una comandata proprio da

Bassano,

vennero attaccate da reparti motorizzati russi.

|

| Nostri mezzi bloccati nella neve nell'inverno 1942-1943. |

Gli scontri furono brevi, ma

violenti; i reparti sovietici, affrontati con estrema decisione, si ritirarono,

le due autocolonne subirono le prime perdite in uomini e mezzi, ma i compiti

previsti furono portati regolarmente a termine. Il 15 sera, iniziarono violenti

bombardamenti aerei; venne dato subito l’ordine di approntare il 253° - ultimo

Autoreparto, come previsto, rimasto a Ostrogoshsk - per la ritirata. Incominciò

il carico delle ultime truppe rimaste a difesa della città; dopo mezzanotte,

cessò l’attacco aereo ed entrò in azione l’artiglieria sovietica; Ostrogoshsk

era ormai in fiamme e, alla luce degli incendi, il 253° continuava ad operare

con calma, destreggiandosi tra macerie e caduti di tante nazionalità; i reparti

nemici stavano ormai entrando nella periferia della città praticamente deserta.

All’alba del 16 gennaio 1943 iniziò il ripiegamento, sicuramente la fase bellica

più crudele, più dolorosa e più sanguinosa che un’Armata Italiana dovette mai

affrontare durante tutto il conflitto.

|

| Carro armato russo T34 catturato. |

Il 253°, carico di uomini, di armi e di materiali, ripiegò

a scaglioni; l’ultimo scaglione, con il Capitano Comandante e il S.Ten. Secchi, suo Ufficiale

Addetto e V. Comandante, lasciò, verso le sei del mattino, la città quasi ormai

distrutta, inseguito da nuclei di carri armati sovietici. Malgrado che venisse

a lungo bersagliato da cannonate e raffiche di mitragliatrice, lo scaglione

riuscì a sottrarsi al nemico e a riunirsi al resto del reparto; proseguirono

perciò insieme, sotto continui bombardamenti aerei, lungo la linea di ritirata:

Aleksievka, Budiennj, Valuiki, dove vi fu un violento e prolungato scontro con

truppe siberiane e mezzi corazzati nemici e dove il Reparto, reagendo con tutte

le proprie forze e con accanimento e riuscendo perciò a sganciarsi, subì

fortissime perdite in uomini e mezzi.  |

| Mezzi e animali intrappolati nella neve. |

Alle prime luci del 19 gennaio 1943

(ricorrenza di S. Bassano), i resti del 253° raggiunsero Karkov. In questa

località, l’Autoreparto, sebbene decimato negli uomini e con il parco mezzi

quasi distrutto, venne fermato dal locale Comando Italiano e, rinforzato con

altro materiale, subito reimpiegato a sostegno della vicina zona di Kupiansk,

già minacciata dalle forze nemiche. Ma anche Kupiansk cadde e i combattimenti

si spostarono nella zona di Karkov, ormai sotto tiro delle artiglierie russe.

|

| Tramonto durante la ritirata. |

Verso la fine di febbraio, il 253°, rinforzato da altre unità motorizzate e

carico di uomini e materiali, iniziò un ulteriore spostamento verso ovest,

lungo la direttrice: Sumy - Romny - Priluki, fino a raggiungere, - dopo

continui bombardamenti aerei, attacchi improvvisi di reparti motorizzati e corazzati

sovietici, imboscate di partigiani - la città di Kiev.

|

| Ultime fasi della ritirata, febbraio 1943. |

Qui, in pratica, finì la

ritirata vera e propria, perché i successivi spostamenti furono effettuati in ambiente

relativamente più sicuro, pur se sempre sottoposti a continui attacchi aerei.

Da Kiev il 253° si spostò a Nescin, dove fu ancora impiegato in diversi compiti

a carattere logistico. Verso la fine di marzo, l’autoreparto lasciò questa

ultima località e, superata Cernigov, entrò nella Russia Bianca, raggiungendo

Gomel. Qui finalmente si riunì al X° Autoraggruppamento dal quale, da circa due

mesi e mezzo, aveva perso ogni contatto, mentre veniva impiegato da tutti i

Comandi, sia italiani, sia tedeschi, via via incontrati, senza un attimo di

sosta, malgrado le forti perdite subite, talché per un certo periodo era stato

dato - nella tragica situazione del momento, ove intere unità sparivano

travolti dalla furia bellica - per disperso.

|

| Villaggio incendiato, raggiunto durante le ultime fasi della ritirata (febbraio 1943). |

Ora finalmente il 253° poteva riorganizzarsi, contare i

suoi Caduti, curare i suoi feriti o ammalati, dare respiro a tutti coloro che

avevano superato con coraggio, con sacrificio, con dedizione assoluta e,

diciamo pure, anche con una buona dose di fortuna, ogni sorta di pericoli.

Aveva percorso centinaia di chilometri, continuamente attaccato,

sanguinosamente colpito da un nemico sempre in agguato, torturato dalle

intemperie di un clima letteralmente agghiacciante, lasciando lungo le piste

innevate uomini e mezzi, ma riuscendo a ribattere colpo su colpo, a superare

ogni ostacolo, a resistere anche quando tutto sembrava finito, a compiere,

infine, sempre e ovunque, il proprio dovere con serenità e consapevolezza,

senza mai compiangersi o lamentarsi.

Nella zona di Gomel erano state radunate

tutte le Unità italiane che, convenientemente completate, potevano essere

ricostruite e impiegate: un Corpo d’Armata su tre Divisioni con supporti vari e

un Autoraggruppamento, il X°. Ma, verso la metà di aprile, giunse l’ordine di

rientro in Patria e anche il 253°, con varie tradotte, lasciò la zona di

guerra. Così per Bassano aveva

termine, dopo circa sette mesi, uno dei periodi più importanti della sua vita,

che, da ancora ragazzo, lo aveva trasformato in uomo, attraverso esperienze

certo crude e dolorose, ma determinanti per la formazione del suo carattere.

Al comando di una parte del suo Reparto, Bassano iniziò

un viaggio al contrario, ma simile a quello dell’arrivo: Gomel-Luminez-Leopoli-Bratislava-Vienna-Linz-Salisburgo-Rosenheim-Innsbruck-Brennero-Vipiteno.

Qui, i militari scesero, fermandosi per visite mediche di controllo e per la

disinfestazione, mentre i mezzi, presi in consegna da militari del 4°

Reggimento Autieri, proseguivano per Verona. Dopo la disinfestazione, i

militari furono trasferiti a Dobbiaco, dove rimasero per quindici giorni in

quarantena e dove Bassano potè riabbracciare il padre, che prestava servizio a

Trento; al termine di questo periodo, raggiunsero Verona. Colmati i vuoti in

uomini e materiali, l’Autoreparto si spostò, prima a Montichiari (Brescia) ed,

infine, a Livorno, ove venne impiegato in attesa di nuova destinazione.

L'armistizio

Ma giunse l’8 settembre 1943, data dolorosa e apportatrice

di nuove sventure e lutti. Nella confusione indescrivibile del momento il 253°

dapprima si oppose con le armi ai reparti tedeschi, che volevano catturarlo, ma

alla fine, con l’arrivo di ulteriori forze germaniche e a seguito di ordini superiori

dati per iscritto, resi inefficienti le armi e i mezzi in dotazione, si sciolse.

I reparti tedeschi, disarmati gli italiani, consegnarono in

caserma la guarnigione, ma Bassano col suo capitano e altri coraggiosi, non

volendo rimanere prigionieri dei tedeschi, né aderire alla Repubblica di Salò,

riuscirono di notte col favore delle tenebre a guadagnare la libertà, facendosi

strada tra i proiettili delle sentinelle tedesche, che purtroppo fecero qualche

vittima tra i fuggitivi.

Bassano, con il

suo capitano, trovò, poi, fraterna accoglienza presso la Famiglia Marcacci, una

delle più distinte della zona, nella loro villa, a pochi chilometri da Livorno.

Questa famiglia era costituita da quattro sorelle, che furono

per Bassano più che

sorelle e non vollero mai - anche nei momenti più pericolosi e tristi dei rastrellamenti

degli uomini e particolarmente degli Ufficiali che non avevano aderito alla

Repubblica Sociale del nord, da parte delle SS tedesche -, abbandonare i loro

ospiti, anche se sapevano di rischiare, anch’esse, la deportazione, se non

addirittura la vita. Donne,

pertanto, di alta levatura morale, di animo forte e dotate di profondo amore

patrio e di sincera pietà (dalla “pietas” latina) cristiana.

Ma anche il periodo di attesa per ricongiungersi con il

Regio Esercito da parte dei due ufficiali non fu esente da rischi e pericoli,

perché era loro volontà non aderire alla Repubblica di Salò, ma reintegrarsi al

più presto con le Forze Regie, verso le quali avevano prestato giuramento di

fedeltà. Dal canto loro, i Tedeschi continuavano a rastrellare il territorio

ancora sotto il loro controllo ed a catturare gli uomini, tanto è vero che nelle campagne del livornese le donne in simili frangenti

giravano appositamente per avvisare gridando “acchiappall’omini” e tutti

scappavano nascondendosi come potevano.

I Tedeschi angariavano anche la

popolazione locale per approvvigionarsi e per rappresaglia ed in uno di questi

rastrellamenti Bassano si trovava nel suo rifugio presso la famiglia Marcacci,

mentre il suo Capitano si era occasionalmente allontanato. In quell’occasione si

presentarono a Bassano due delle sorelle Marcacci, cercando aiuto, disperate ed

in lacrime, chiedendo di intervenire perché due Tedeschi, entrambi appartenenti

alle SS, volevano prendere in ostaggio il figlio undicenne -unico figlio ed

unico nipote di tutte le quattro donne-. Infatti, i due militari tedeschi

avevano requisito un’infinità di prodotti della vasta campagna di proprietà

delle sorelle, svuotando le dispense ed i magazzini destinati al sostentamento

anche dei contadini ed ammassando ogni ben di Dio su di un capiente camion. A

quel punto, i due militari, per assicurarsi di non essere poi assaliti dai

contadini inferociti durante l’attraversamento delle campagne, avevano preso

come ostaggio il figlio di una delle sorelle, appena undicenne. Bassano, all’epoca

ventitreenne, in assenza del suo Capitano e sentendosi vincolato alla

riconoscenza nei confronti di quelle donne, si disse pronto ad intervenire.

Corse insieme a loro e si presentò ai due sottufficiali tedeschi così come era,

ovvero in abiti civili, dicendo di lasciare il bambino e di prendere lui, un

uomo, al suo posto. I due furono irremovibili, ma presero anche Bassano senza

lasciare andare via il ragazzo. Bassano e Francesco salirono allora sul camion

e, dopo un pò, i due tedeschi, ormai fuori dalla zona da loro ritenuta

pericolosa, dovevano decidere cosa fare dei due ostaggi e decisero di

eliminarli. Gli fecero scavare una buca per sotterrare i loro stessi corpi e,

quando fu tutto chiaro, Bassano supplicò i due di uccidere lui, ma di lasciare

andare Francesco: ci furono momenti drammatici in cui Bassano cercò di

strappare dalle loro mani il bambino, nonostante fosse sotto il tiro delle

pistole puntate su di lui. Ma non spararono, anzi uno dei due, il maggiore in

grado ed il più anziano, forse colpito per il gesto di coraggio del giovane e

mosso a compassione per la sorte del bambino, che piangeva disperato,

rivolgendosi in lingua tedesca all’altro gli ordinò di lasciarli andare. A quel

punto i due militari incominciarono a litigare violentemente tra loro, perché

il più giovane voleva invece eliminarli, e vennero anche alle mani, fino a che

il superiore non arrivò a puntare addirittura l’arma contro il suo sottoposto, contemporaneamente

urlando a Bassano di scappare insieme al bambino. Corsero per ore, fino a che

non entrarono nel latifondo delle sorelle Marcacci, dove i contadini

riconobbero il bambino e li riportarono indietro a casa su un carretto: furono

festeggiati per giorni entrambi.

Quel bambino divenne un uomo e per tutta la vita di Bassano

non fece passare mai un Natale, una Pasqua o un onomastico senza chiamarlo al

telefono, fino a che, il giorno di san Bassano del 2003, rispose al telefono di

casa solo la moglie Clara, comunicandogli che proprio quello stesso giorno

Bassano era venuto a mancare: a quel punto Francesco si sciolse in un pianto

dirotto, fino a non poter più proseguire la telefonata, mai dimentico del

bambino che era stato e dell’uomo che, pronto a rinunciare alla propria, gli

aveva salvato la vita.

Così si arrivò all’agosto 1944, quando gli Alleati, a cui

si erano affiancate le Truppe del Regio Esercito, giunsero nei pressi di

Livorno. Bassano,

insieme al suo Capitano, approfittando di tale situazione e sempre con l’aiuto

della Famiglia Marcacci, raggiunse, attraverso le linee, la zona occupata dagli

americani e, dopo un viaggio fortunoso, arrivò a Roma. Qui, il Capitano

proseguì verso Napoli, sua città, e Bassano verso Tagliacozzo, dove si ricongiunse al padre. Nel gennaio

1945, riprese servizio e fu assegnato alla 266a Compagnia Autonoma

Autieri A.C. (Allied Comission), dipendente dal Quartier Generale Alleato in Roma.

Il dopoguerra

Il 1° settembre 1946 passò in servizio al 21° Autoreparto

Speciale, sempre in Roma, trasformatosi, poi, in Reparti Auto dello S.M.E. ed,

infine, in Autogruppo dello S.M.E.

Nel marzo 1947,

a seguito di una proposta dei suoi Superiori diretti

durante la Campagna

di Russia, fu trasferito in Servizio Permanente Effettivo per Merito di Guerra

con la seguente motivazione:

“Ufficiale

automobilista comandante di Autosezione di non comuni qualità ha sempre

prodigato le sue energie al servizio. Nel corso di un ripiegamento del fronte

subiva ripetutamente l’attacco di preponderanti forze corazzate e di fanteria

nemiche. Nonostante la

notevole inferiorità numerica e di

armamento, affrontava con i suoi uomini il combattimento, riuscendo col suo

coraggio, la sua azione personale

di comando, il suo valore, la sua preparazione

tecnica e il suo spirito di iniziativa, a disimpegnarsi

brillantemente e raggiungere, dopo aver subito elevate perdite di uomini e di

automezzi, la zona prestabilita.

Luminoso esempio di coraggio, spirito di sacrificio e sprezzo

del pericolo.”

Nel contempo, non appena arrivato a Roma, aveva ripreso gli

studi universitari, conseguendo la

Laurea in Giurisprudenza. Successivamente, superò gli esami di

Stato per Procuratore Legale, ma non poté, peraltro, iscriversi all’Albo dei

Procuratori Legali, essendo Ufficiale Effettivo dell’Esercito.

In quel periodo, inoltre: prestò servizio presso i

Distaccamenti, dipendenti dal suo Autogruppo, prima a Ugovizza presso Tarvisio

(Udine) e poi a Casarsa della Delizia (Pordenone), impegnati nel recupero e smistamento

di autoveicoli dislocati in Austria e ceduti dall’Esercito Americano a quello

Italiano (dicembre 1947/maggio 1948); frequentò un Corso di Addestramento sulla

Motorizzazione e da Istruttore presso una Scuola dell’Esercito U.S.A.,

dislocata a Eschwege (Germania), nel periodo settembre-novembre 1948.

L'esperienza in Somalia

Il 26 agosto 1949, fu trasferito, a domanda, al Comando del

Corpo di Sicurezza della Somalia (ex colonia, data in mandato fiduciario

all’Italia dall’O.N.U.) e assegnato all’Autoreparto Misto “S” in approntamento.

Prestò servizio presso questo Reparto prima a Bari (agosto-novembre), poi a

Caserta (novembre-marzo); durante questi mesi, l’Unità venne costituita nei

mezzi e nel personale (Cap.no Comandante Tombesi; V. Comandante, Ten. Secchi; Com.ti di Autosezione,

Ten. Pizzillo, S. Tenenti Barbagallo, Menna , Gafforio).

Il 5 marzo 1950, Bassano s’imbarcò sulla Motonave “Andrea

Costa” e sbarcò a Mogadiscio il 20 marzo.

|

| Bassano Secchi in Somalia (1950-1952). |

L’Autoreparto, unica unità del Corpo Automobilistico in

Somalia, veniva impiegato in tutto il Territorio da Bender Cassim (Migiurtinia)

a Chisimaio (oltre Giuba) senza mai un attimo di sosta. Il 12 luglio 1950, Bassano venne

promosso Capitano (con anzianità 15 marzo dello stesso anno) e il 10 marzo 1951

assunse il comando dell’Autoreparto Misto, iniziandone la trasformazione da

personale nazionale (Sottufficiali e Autieri) a personale somalo. Il 3 giugno

1952, lasciò in aereo la

Somalia dopo più di due anni di permanenza e rientrò in Italia.

La carriera negli anni Cinquanta e Sessanta

Il 26 ottobre 1952, finita la licenza coloniale, assunse il

comando del Reparto Trasporti della Divisione “Granatieri di Sardegna” con sede

a Roma - Pietralata (Caserma “Gen. Gandin”). Con questo Reparto partecipò alle

Grandi Esercitazioni dell’estate 1953, le prime Grandi Manovre effettuate dopo

la fine della guerra.

Il 14 gennaio 1954, venne trasferito al Ministero Difesa -

Esercito in servizio presso l’Ispettorato Generale della Motorizzazione. In

questo periodo fu:

-

Ufficiale Addetto alla Sezione Carburanti dell’Ufficio

Autoveicoli e Carburanti (19 gennaio 1954/30 settembre 1954; Col. Belluzzi,

Magg. Fabiano);

- Prescelto, a seguito domanda, quale frequentatore del 9°

Corso Superiore della Motorizzazione, superato con successo presso il Centro

Studi ed Esperienze della Motorizzazione (1° ottobre 1954/30 giugno 1955; Direttore

Col. SteM Noya);

- Assegnato alla Divisione Auto, quale Addetto alla Sezione

Personale Ufficiali (1° luglio 1955/30 giugno 1957; Capo Sezione, T.Col.

Amendolagine);

- Promosso Maggiore il 1° gennaio 1956;

- Vincitore di un concorso per titoli (1° classificato) per

la frequenza del Corso di S.M. presso la Scuola di Guerra (Civitavecchia):

gennaio-settembre 1957, corso propedeutico con esami finali; ottobre 1957 -

giugno 1958, frequenza 80° Corso Superiore di S.M. ed esami finali superati con

successo; conseguita, pertanto, la qualifica di t. SG (titolo Scuola di Guerra);

- Riassegnato alla Divisione Auto, quale Addetto alla Sezione

Addestramento e ordinamento. Per un anno ricoprì anche la carica di Capo

Sezione Personale Ufficiali, in sostituzione di collega in comando. Periodo dal

1° luglio 1958 al 30 gennaio 1964 (Capo Sezione: prima T.Col. Calò, poi T.Col.

Calabresi);

- Nel frattempo, promosso Ten. Colonnello il 1° gennaio 1963;

- Trasferito, il 31 gennaio 1964, al Comando delle Scuole

della Motorizzazione in Cecchignola, per effettuare il previsto periodo di

comando, quale Comandante dell’Autogruppo Allievi Sottufficiali presso la Scuola Meccanici

e Conduttori Automezzi (SMeCA), nella Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia”

(Comandanti: SMeCA, Col. Armando Iannace; Scuole Motori: Gen.le Manlio Timeus

e, successivamente, Gen.le Sebastiano Alfonso);

- Trasferito il 4 febbraio 1965 allo Stato Maggiore Esercito

per l’Ufficio trasporti, con l’incarico, prima, di Ufficiale Addetto alla 2a

Sezione (Piani) e, successivamente, Capo della 4a Sezione (Via

ordinaria e Ferroviaria). Capi Ufficio: Col. Mari, Col. Felcini, Col. De Paoli.

Lasciò lo S.M.E. il 21 settembre 1969, perché inviato in comando;

-

Promosso Colonnello in data 31 dicembre 1968.

|

| Bassano Secchi, tenente colonnello. |

La promozione al grado di Colonnello nel Corpo Automobilistico

era allora una delle mete più ambite nelle carriera, in quanto solo una

ristrettissima percentuale di Ufficiali riusciva a pervenire a tale grado. Fu,

perciò, questo evento di grande soddisfazione per Bassano, evento che,

peraltro, chiudeva, nello stesso tempo, un ciclo della sua vita. Ma, nel lungo

periodo dopo il rientro dalla Somalia, si verificarono eventi familiari che,

per Bassano, furono

certamente più importanti della sua stessa carriera.

Infatti nel 1954, contrasse matrimonio con Clara Mary ONOFRI bellissima

ragazza statunitense di origine italiana e, precisamente, abruzzese, figlia di

un imprenditore di Yonkers nello stato di New York, con cui ebbero due figli,

una femmina e un maschio.

|

| Sfilata del 2 giugno 1964 a Roma. |

Bassano,

intanto, proseguiva nella sua carriera e, promosso come già detto Colonnello,

il 22 settembre 1969 veniva trasferito in comando a Bologna (6a ORME

- Via San Donato), ove si recò da solo, lasciando la famiglia a Roma, onde non

sottoporla ad un disagevole trasferimento. Il 3 maggio 1971, peraltro, rientrò

a Roma, dove assunse l’incarico di Capo Ufficio Motorizzazione dell’Ispettorato

Logistico dell’Esercito.

La carriera negli anni Settanta e Ottanta

Il 31 dicembre 1973, Bassano viene promosso Maggior Generale, soddisfazione veramente

grande questa, poiché a tale alto grado riusciva ad arrivare, nel Corpo

Automobilistico, solo una percentuale minima di Ufficiali.

|

| Bassano Secchi, maggior generale, nel 1975. |

Dopo il primo

servizio prestato nel nuovo grado come Generale Addetto al Comando del Corpo

(31 dicembre 1973 - 10 gennaio 1975), assunse l’11 gennaio 1975 il prestigioso

incarico di Comandante delle Scuole della Motorizzazione e, contemporaneamente,

quale Ufficiale più elevato in grado, anche il comando del Presidio Militare

della Cecchignola, uno dei Presidi più importanti dell’Esercito. Le Scuole

della Motorizzazione comprendevano: Scuola di Applicazione del Corpo Aut.co

(Caserma Arpaia), Scuola Meccanici e Conduttori di Automezzi (SMeCA - Caserma

Emanuele Filiberto), Scuola Specializzati (Caserma Ponzio), un Autogruppo di

Manovra e una Officina Media; un complesso forte di circa 5.000 uomini (tale complesso,

nella seconda metà degli anni ’80, subì una serie di modifiche organiche e

d’impiego, trasformandosi nella Scuola Trasporti e Materiali; alla fine degli

anni ’90, inoltre, anche il Corpo Automobilistico subì importanti modifiche,

trasformandosi in Arma). Il Presidio della Cecchignola aveva, a sua volta, una

forza di circa 10.000 uomini.

Lasciato il Comando delle Scuole della Motorizzazione e del

Presidio Militare della Cecchignola in data 10 gennaio 1977, Bassano

ricoprì, presso il Comando del Corpo, gli incarichi, prima, di Capo Nucleo

Ispettivo e, successivamente, di Capo del 1° Reparto (Ufficio Personale

Ufficiali e Sottufficiali, Ufficio Addestramento e Ordinamento, Ufficio

Regolamenti) dall’11 gennaio al 31 dicembre 1981.

Il 1° gennaio 1982, Bassano, a seguito di una legge relativa agli organici dei

Colonnelli e Generali dell’Esercito, viene collocato in “aspettativa per riduzione

di Quadri”, posizione nella quale permane fino al 24 agosto 1984, data sotto la

quale, raggiunto dai limiti di età, è collocato in congedo.

|

| Il congedo dal servizio attivo , nel 1982. |

Si concludeva così la sua carriera dopo più di 43 anni di

servizio attivo.

Inoltre, il 23 maggio 1995, veniva conferito a Bassano il

grado di Generale Ispettore (grado equivalente a quello di Gen. di Corpo

d’Armata), in base alla legge 325/90 relativa al riconoscimento della

promozione al grado superiore per i combattenti della 2a guerra

mondiale.

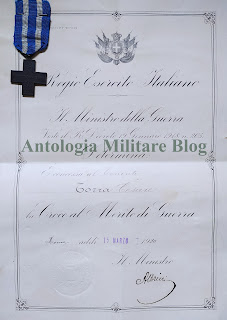

Gli rimanevano come ricordo di questa lunga vita militare:

il grado di Generale Ispettore; una promozione per Merito di Guerra; la Croce al Merito di Guerra;

le Medaglie di Volontario di Guerra, della Guerra 1940-43 (con due Campagne:

1942-1943), della Guerra di Liberazione (una Campagna: 1945) e al Merito di

Lungo Comando; la Croce

d’Oro per Anzianità di Servizio; la

Medaglia d’Oro Mauriziana e la Commenda dell’Ordine al

Merito della Repubblica Italiana; ma, soprattutto, gli rimaneva la sicura

coscienza di avere compiuto il proprio dovere verso la Patria e verso il Paese

(due entità ben distinte, ma integrantesi) con entusiasmo, con profonda

convinzione e con spirito di sacrificio, sempre e ovunque, in pace e in guerra.

|

| Il medagliere del gen. Bassano Secchi. |

Si apriva, per contro, l’ultimo capitolo della sua vita.

Moriva il 19 gennaio 2003, proprio il giorno del suo

onomastico. Colpito da un male incurabile, sopportò la sua malattia con estrema

dignità e discrezione, minato nel fisico, mai nell’animo, fino all’inevitabile

epilogo.

Al funerale celebrato il 21 gennaio 2003 parteciparono,

oltre parenti e amici, Autorità militari e rappresentanza d’Arma. La chiesa era

gremita all’inverosimile, segno di una vita sempre spesa a servire la Patria e ad aiutare il

prossimo. Gli onori militari gli furono tributati da parte di un drappello di Autieri,

dovuti al suo alto grado e al passato di combattente, ma soprattutto all’ultimo

rappresentante della “Vecchia Guardia” di ufficiali e gentiluomini. Palpabile

fu la generale commozione, quando al termine della funzione si levarono dal

trombettiere le note del “Silenzio” in onore di un vecchio soldato tanto

generoso e amato.

Come da suo desiderio ora riposa nel locale cimitero di

Tagliacozzo, vicino al padre, il cui esempio di virtù e coraggio fu sempre

seguito con profondo affetto filiale.

Enrico Secchi